燃料タンクの残量は、車種によりますが「燃量センサー」もしくは「消費量」で計測しています。

ここで言う「燃量センサー」は、センダーゲージ、フューエルレベルセンサー等と呼ばれる物の事です。

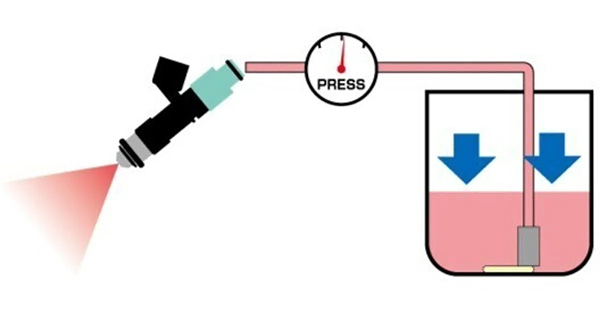

国産車の多くは、浮きの付いたレバーの角度で抵抗値が変化するタイプのセンサーを使用していますが、一部の車種ではインジェクターが噴射した「消費量」の計算値で表示している物もあります。

一般的にチューニングカー等でセンダーゲージを改造する事は少ないと思いますが、消費量計算する車種で大容量インジェクターに交換すると「残量計では残ってるのにガス欠になった」というトラブルが発生する場合があります。

前置きが長くなりましたが、本題はディスプレイロガーの話です。

MoTeCの場合、純正タンクだけではなく、安全燃料タンクなど社外品と組み合わせて利用するケースもあるため、センダーゲージのようなセンサーにも、消費量計算にも対応します。

センダーゲージが付いている車種

ガソリンは粘性が極めて低い液体なので、自動車の振動、加速、減速、コーナリングでタンク内を移動します。つまり、走行中の「センダーゲージが計測する油面」は、常に波打っているのです。

燃料タンクの形状、設計、センダーゲージの位置によっては、信号で停止するたびに油面の高さが大きく上下する車輌もありますが、メーターの燃料残量計が激しく上下することはありません(一部の旧車では驚くほどのレスポンスで燃料計の針が上下動しますが、現行車のほとんどは、このような動きはしません)。

この仕組みをMoTeCディスプレイロガーで解説します。

エンジン関係のセンサーの中には、精密な情報を正確に記録/表示する必要がある物がいくつかあります。

例えば

・スロットルポジション

・エンジン回転

・各種圧力

・電圧

などが、瞬間の誤差無く認識してエンジン制御に反映する信号となるほか、メーターにもレスポンスよく表示する必要があります。

MoTeCディスプレイロガーはメーターの表示速度をそれぞれ設定でき、瞬間の変化に追従表示させたい場合には、秒間20回のレスポンスに設定できます。

これに対して、数値の変化が緩やかな物や、レスポンス良く表示する必要が無い物は、秒間1~2回に設定できます。

例えば水温や油温のような液体の温度は、上昇する際も下降する際も緩やかに変化するため、秒間20回に設定する必要はありません。

そして、今回の本題となる「ガソリン残量」ですが、この設定が特殊です。

タンク内のガソリンは、先述の通り一定ではなく常に波打っているため、メーターに詳細に表示させると「ガソリンが増えたり減ったり」します。

メーターの表示は、精密・正確であるほど信頼性が高く、信頼性が高いからこそ安心でき、安心できるからドライブに集中できます。

ところが、ガソリン残量が増えたり減ったりし続けると、本当に大丈夫なのか不安になり、正しく表示されているにも関わらず、常に不安を抱えながらのドライブになります。

つまり、なんでもかんでも詳細に表示するのではなく、「詳細表示しない」ほうが安心できる物もあるのです。

現代の純正水温計は「正確にエンジン温度を伝える」物ではなく、「ヒーターが暖まる温度」「オーバーヒートの危険」このふたつを伝える事に注力させていて、多くの人が「水温が上がり気味だ…」などの心配とは無縁です。このように、余計な情報をあえてシャットダウンすることも、ドライブに集中する際には大事です。

このため、燃料残量計の表示速度に関しては、出来る限り遅く設定しています。

電子制御が導入される前の旧車の多くは、タンク内のガソリンの動きに敏感に反応するメーターが装着されていました。

当時の車に乗り慣れた人の中には、電子制御化された「敏感に反応しないガソリン残量計」を見て、逆に壊れているのでは…と不安の声もあったそうです。実際に旧車と現行車を交互に乗る一部の方から「もちろん今のクルマの方が快適だし大丈夫なんだろうけど、いちいち不安になるよ笑」と伺った事があります。そのような場合はレスポンスの良い表示速度に設定も可能です。

ちなみに…

これらは、センダーゲージのセンサー配線をMoTeCディスプレイロガーに直接接続して、その表示速度を変更できます…という話ですが、もちろん画面に表示する速度とデータロギングの速度の話は別。

メーター表示を秒間1回に設定しつつ、秒間1000回のサンプリングでロギングする事ができます。

長くなったのでこの辺で。

次回は↓こんな話になる予定です。

その2:消費量計算の話

その3:GRヤリスのCANの話